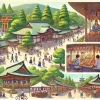

【6月の行事】夏至にまつわる日本の伝統行事とその由来

6月と聞くと梅雨の時期を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

そんな6月の終わり頃に訪れるのが「夏至(げし)」です。夏至は一年で最も昼の時間が長い日であり、自然の恵みに感謝したり、無病息災を願ったりする特別な節目とされています。

とはいえ、日本では祝日など大きな行事が少ないことから、意識されにくいのも事実です。

しかし、地域によっては夏至を祝う風習が残っており、独自の文化として今も受け継がれています。

この記事では、夏至の基本的な意味から、各地に伝わる伝統行事や食文化についてわかりやすくご紹介します。

1. 夏至とは?その意味と特徴

夏至は、太陽の動きをもとに季節を分ける「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつです。

例年6月21日頃に訪れ、北半球では昼の長さが最も長くなる日として知られています。

この日は、太陽が一年で最も高い位置を通過するため、日の出から日没までの時間が非常に長くなります。

例えば、東京では日の出が4時26分、日の入りが19時00分頃で、約14時間34分も明るい時間が続きます。

北海道の札幌ではさらに長く、約15時間23分にもなります。これだけ長い昼の時間があると、太陽の力強さを感じられる日でもありますね。

しかし、この日を境に徐々に昼が短くなり始めるため、自然のサイクルの転換点とも言える重要な日なのです。

2. 三重県の「夏至祭」:夫婦岩から昇る朝日を拝む

三重県伊勢市にある二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)では、毎年夏至の日に「夏至祭」が行われます。

この神社は、伊勢神宮参拝の前に心身を清める「禊(みそぎ)」の場として知られており、特に有名なのが「夫婦岩(めおといわ)」から昇る朝日です。

夏至の前後の時期には、夫婦岩の間から朝日が昇る幻想的な光景を拝むことができます。

祭りでは早朝3時半から神事が行われ、参加者は白装束に身を包み、海に入って心身を清める禊を体験します。

天候が良ければ、なんと富士山の頂上から昇る朝日も見ることができる特別な瞬間が訪れます。

古くから続く伝統行事でありながら、現代でも多くの人が訪れる人気の祭りです。

3. 京都府の「水無月」:邪気払いの和菓子

京都では、夏至の時期になると「水無月(みなづき)」という和菓子を食べる風習があります。

水無月は、白いういろう生地の上にたっぷりの小豆(あずき)がのった三角形の和菓子で、6月30日の「夏越の祓(なごしのはらえ)」に食べることで、無病息災を願うとされています。

小豆は昔から邪気を払う力があると信じられており、悪いものを寄せ付けないお守りのような役割を果たしてきました。

水無月の三角形は氷を模しており、暑い夏を無事に越せるようにと願いが込められています。

京都を訪れる機会があれば、ぜひこの季節に水無月を味わってみてはいかがでしょうか。

4. 愛知県の「無花果田楽」:いちじくを使った伝統料理

愛知県の一部地域では、夏至の日に「無花果田楽(いちじくでんがく)」を食べる習慣があります。

これは、いちじくを半分に切って田楽味噌をかけ、こんがり焼き上げた素朴な料理です。

いちじくは「不老長寿の果物」とも呼ばれ、昔から健康を願う食材として重宝されてきました。

夏至の日に無花果田楽を食べることで、無病息災や長寿、豊作を願う意味が込められているのです。

地域限定の風習ですが、今では全国の家庭でも簡単に作れるレシピが紹介されていますので、ぜひ挑戦してみてください。

5. 関西地方のタコを食べる風習:豊作祈願の象徴

関西地方、特に大阪周辺では、夏至の日にタコを食べる習慣があります。

タコの足が八方に伸びる様子が、稲の根がしっかりと広がる姿を連想させることから、豊作を願う食べ物として親しまれているのです。

また、タコは栄養価も高く、疲労回復にも役立つと言われています。夏の暑さに備えるため、体力をつける食材としてもぴったりですね。

スーパーでも夏至前になるとタコの特売が行われることがあり、地域の食文化として根強く残っている習慣です。

まとめ

夏至は、ただ昼が長い日というだけでなく、日本各地で自然や健康、豊作を願う大切な節目として親しまれています。

季節の移ろいを感じながら、地域の伝統や風習に触れてみるのも素敵な過ごし方です。

今年の夏至は、ぜひ身近な行事や食文化を楽しんでみてください。

最近のコメント