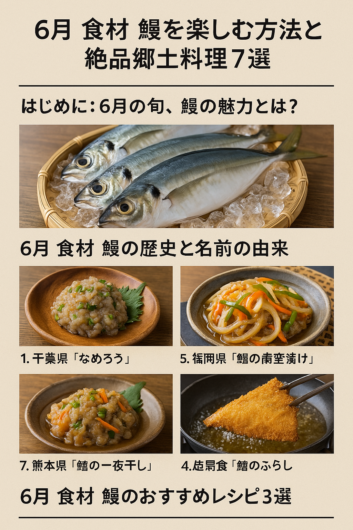

【6月の食材】旬の鯵を楽しむ方法と絶品郷土料理7選

6月になると、日本近海では鯵(アジ)が旬を迎えます。

鯵は「味が良い」魚として古くから親しまれ、スーパーでもよく見かける身近な存在です。

特にこの時期に獲れる鯵は、産卵前で脂がのり、身がふっくらとして美味しさが増しています。鮮度のよい鯵は刺身にしてもよし、揚げても焼いても旨味がしっかり感じられます。

また、鯵は日本全国で獲れるため、地域ごとにさまざまな食べ方が発展してきました。

例えば千葉の「なめろう」、長崎の「押し寿司」、香川の「三杯漬け」などは、すべて鯵を使った郷土料理です。

こうした料理を通じて、地元の文化や歴史にも触れることができます。

この記事では、鯵の特徴や歴史、旬の理由、郷土料理の紹介に加え、家庭で簡単にできるレシピもまとめてご紹介します。

旬の鯵をもっと美味しく、楽しく味わうヒントにしてみてください。

鯵の旬と特徴を知ろう

鯵にはいくつか種類がありますが、最も一般的なのが「マアジ」と呼ばれる魚です。

日本の沿岸で一年を通して漁獲されますが、特に6月前後は脂がよくのっていて旬の時期とされています。

これは鯵が産卵前に栄養を蓄えるためで、この時期の鯵は身が締まり、食感と風味のバランスが抜群です。

見た目で新鮮な鯵を見分けるには、いくつかのポイントがあります。まず、目が澄んでいて濁っていないこと。

次に、体表の銀色がピカピカと光っており、身にハリがあることも重要です。触ってみて柔らかいものや、腹が膨らんでいるものは避けた方がよいでしょう。

鯵は栄養面でも優れており、DHAやEPAなどの健康成分を豊富に含んでいます。

成長期の子どもや、生活習慣病を気にする大人にもおすすめの魚なのです。

鯵の歴史と名前の由来

鯵は縄文時代の貝塚から骨が発見されており、日本人が非常に古くから食べていたことがわかっています。

その後、平安時代の文献「延喜式」にも鯵の記述が見られ、朝廷でも食べられていた魚だったようです。

「鯵」という名前の由来にはいくつかの説があります。一つは、「味が良い」から「アジ」となったという説。

もう一つは、群れを成して泳ぐ性質が「集まる魚=あじ」とされたという説です。どちらにしても、その美味しさが名前に由来するというのは納得ですね。

江戸時代に入ると、庶民の間でも鯵はよく食べられるようになりました。

特に保存性を高めた「干物」や「南蛮漬け」は、当時の冷蔵庫がない生活の中でも工夫された食べ方として広がっていきました。

今も日本各地に残る鯵料理の多くは、そうした歴史から生まれています。

鯵料理7選

鯵は日本全国で親しまれているため、各地にそれぞれの工夫がこらされた料理があります。

以下に紹介する7つの郷土料理は、地域の文化や生活の知恵がつまった伝統食です。

① 千葉県「なめろう」

新鮮な鯵の刺身を細かくたたき、味噌・ねぎ・生姜と混ぜ合わせるだけのシンプルな料理。

漁師が船の上で作ったことが始まりと言われています。アツアツのご飯にのせても良し、お酒のつまみにもぴったり。

② 千葉県「さんが焼き」

なめろうを大葉で包んで焼いたもの。

海辺の漁師が山に入るときに作った保存食とも言われ、「山家焼き」とも書かれます。香ばしさが増し、ご飯のおかずとしても絶品。

③ 香川県「アジの三杯漬け」

小ぶりの鯵を酢・醤油・砂糖の「三杯酢」でじっくり煮た保存料理。

骨まで柔らかくなり、丸ごと食べられるのが特徴です。お弁当のおかずにも最適です。

④ 長崎県「鯵の押し寿司」

酢でしめた鯵を酢飯に重ねて木型で押し固めた寿司。

祝いの席でよく食べられ、見た目も美しく、保存もきく実用的な郷土料理です。

⑤ 福岡県「鯵の南蛮漬け」

鯵を揚げて、玉ねぎやにんじんとともに甘酢に漬けた料理。

冷蔵庫で冷やして食べるとより美味しく、夏バテしやすい季節にぴったりの味わいです。

⑥ 愛知県「鯵の姿ずし」

鯵の形をそのまま活かした寿司で、祝い事の時などに作られることが多い料理です。

酢のさっぱりとした風味が身の旨味を引き立ててくれます。

⑦ 熊本県「鯵の一夜干し」

新鮮な鯵を塩で軽く締め、一晩干しただけの簡単な保存食。

天日干しによって旨味が凝縮され、焼くだけで香ばしく仕上がる万能なおかずです。

鯵のおすすめレシピ3選

家庭でも簡単に鯵を楽しめるレシピを3つ紹介します。どれも身近な材料で作れ、食卓がちょっと豪華になる料理ばかりです。

●アジフライ

鯵を三枚におろし、塩を軽くふって5分置いた後、小麦粉・卵・パン粉の順で衣をつけてカラリと揚げます。

外はカリカリ、中はふっくら。タルタルソースやソースをかけてどうぞ。

●鯵の南蛮漬け

下処理した鯵に片栗粉を付けて揚げ、玉ねぎ・人参・ピーマンと一緒に、酢・醤油・砂糖を合わせたタレに漬けます。

冷蔵庫で一晩寝かせると味がしっかりしみ込んで、夏でも食欲がわく味になります。

●鯵の塩焼き

最もシンプルで、鯵の味をダイレクトに楽しめる食べ方です。

表面に塩をまんべんなくふり、15分ほど置いてから中火でじっくり焼くだけ。大根おろしと一緒にいただくと、より一層おいしく感じます。

まとめ:旬の鯵をもっと楽しもう

6月の鯵は、脂がのっていて最高に美味しい季節です。

しかも、鯵は価格も手頃で調理もしやすいため、家庭の強い味方。

日本各地には、そんな鯵を活かした伝統的な料理がたくさんあり、それらを通じて食文化の豊かさを感じることができます。

ぜひこの機会に、鯵を使った郷土料理や家庭料理に挑戦してみてください。

旬の味を食卓に取り入れることで、健康にも心にもやさしい食生活が広がるはずです。

最近のコメント