【7月の行事】「土用の丑の日」とは?由来・歴史・食文化を解説

毎年7月になると、スーパーやコンビニに「土用の丑の日」と書かれたポスターが並び、うなぎが目立つようになります。

でも「なぜこの日にうなぎを食べるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、「土用の丑の日」の意味や歴史、うなぎを食べる理由、さらに現代の風習や食文化の変化について、わかりやすく解説します。

土用の丑の日とは?基本の意味を解説

「土用」とは季節の変わり目を表す言葉

「土用(どよう)」は、立春・立夏・立秋・立冬の前、およそ18日間の期間を意味します。

これは中国の五行思想に由来し、季節の移り変わりの時期に「土の気」が強まるとされています。

その中で、夏の土用にあたる期間の「丑(うし)」の日を「土用の丑の日」と呼びます。

年によってはこの日が2回ある年もあり、その場合は「一の丑」「二の丑」と呼びます。

うなぎを食べる理由とは?平賀源内と夏バテ対策

江戸時代に始まった販促キャンペーン説

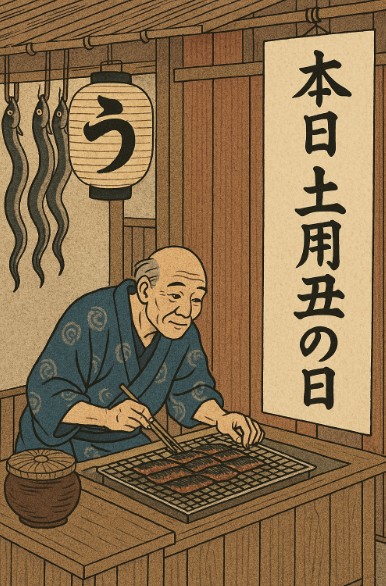

うなぎを食べる風習は江戸時代に広まりました。

有名な説によれば、うなぎ屋が夏に売上が落ちることを嘆き、蘭学者の平賀源内に相談したところ、「丑の日」と書いた貼り紙を出すよう提案されたのが始まりだといわれています。

また、うなぎはビタミンA・B群・DHA・EPAなどの栄養素が豊富で、夏バテ防止に効果的とされていたため、風習として定着しました。

土用の丑の日の歴史と文献に見る証拠

文政期の書物にも記録あり

土用の丑の日にうなぎを食べる習慣は、江戸時代中期〜後期には既に定着していたことが文献からわかっています。

1824年の『江戸買物独案内』には「丑ノ日 元祖 かばやき所 神田和泉橋通 春木屋善兵衛」と記されており、庶民の間で広く知られていたことがわかります。

当時の浮世絵や川柳などでも「うなぎ」と「丑の日」にまつわる表現が多く、文化としても根付いていた様子がうかがえます。

うなぎ以外もOK!「う」のつく食べ物たち

梅干しやうどんでも夏バテ対策

土用の丑の日には「う」のつく食べ物を食べると良いという風習があります。

これは「丑(うし)」にちなんだ語呂合わせの一つで、うなぎ以外にもいろいろな食べ物が対象になります。

- 梅干し:殺菌効果があり食中毒の予防にも

- うどん:のどごしが良く、夏でも食べやすい

- 瓜(きゅうり・すいかなど):体を冷やし水分補給にも最適

うなぎが手に入りづらい時や、アレルギーなどがある方にもおすすめです。

現代の土用の丑の日と社会的な課題

うなぎ資源の減少と代替メニュー

近年ではうなぎの過剰漁獲や環境問題が取り上げられ、「うなぎを守ろう」という意識が高まっています。

特にニホンウナギは絶滅危惧種に指定されており、資源保護の観点からも注目されています。

そのため、以下のような代替メニューや取り組みも増えています:

- 豚肉・鶏肉を使った「うなぎ風」蒲焼き

- 大豆ミートを使用した植物由来の蒲焼き

- 国産天然うなぎや認証養殖うなぎの普及

「伝統を守る」だけでなく、「環境を守る」という新しい価値観も、土用の丑の日に加わりつつあります。

まとめ|土用の丑の日をもっと楽しもう

土用の丑の日は、ただの「うなぎの日」ではなく、五行思想や江戸の商業文化、夏の健康管理の知恵が詰まった日本の伝統行事です。

うなぎを食べることで体力を回復しつつ、歴史的背景や現代の課題にも目を向けることで、より深くこの日を楽しむことができます。

今年の夏は、由来を知った上で「う」のつく食べ物を選んでみてはいかがでしょうか?

最近のコメント