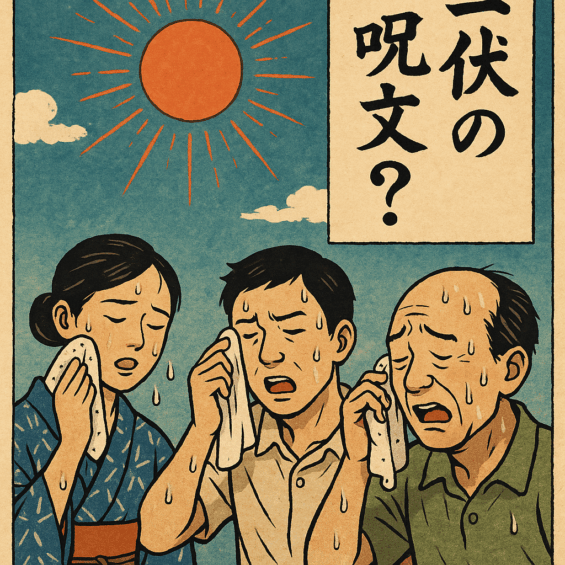

【7月の行事】三伏の謎!中国から来た猛暑の呪文?

夏の暑さが本格化する7月から8月にかけて、「三伏(さんぷく)」という言葉を目にする機会が増えます。

この三伏とは、一体何を指しているのでしょうか?じつはこれは、古代中国の暦に基づいた夏のもっとも暑い時期のことを指します。

日本でもこの概念が伝わり、季語や時候の挨拶などとして広く使われるようになりました。

この記事では「三伏」の意味、由来、具体的な時期、そして健康管理のポイントまで、初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。

三伏とは何か?

三伏の意味と読み方

「三伏(さんぷく)」とは、夏の最も暑い時期を意味する言葉です。この期間は「初伏(しょふく)」「中伏(ちゅうふく)」「末伏(まっぷく)」の3つに分かれており、合わせて「三伏」と呼ばれています。

中国の干支や暦法に基づいて毎年日付が変わるため、具体的な開始日は年ごとに確認する必要があります。

この三伏という言葉は、陰陽五行説に基づいて「陽の気」が極まる時期として重要視されており、体調を崩しやすい季節とされています。

三伏の時期と期間

三伏は通常、夏至後の3回目の「庚(かのえ)」の日から始まります。期間の目安は以下のとおりです。

-

初伏:夏至後3回目の庚の日から約10日間

-

中伏:その後に続く約10〜20日間

-

末伏:立秋後最初の庚の日から約10日間

年によって三伏の期間は30日または40日となります。たとえば2024年の三伏期間は、7月15日〜8月24日となっており、40日間の長いタイプでした(※年により異なるため、正確な暦の確認が必要です)。

三伏の由来と歴史

中国の陰陽五行説との関係

三伏の起源は、中国古代の陰陽五行説にあります。陰陽五行とは、自然のあらゆるものが「木・火・土・金・水」の五元素から成り立ち、陰陽のバランスで変化するとする思想です。

この中で、三伏は陽の力がもっとも強くなる「極陽」の時期とされ、熱気が充満し、身体に負担がかかると考えられていました。

中国ではこの時期に「伏灸(ふくきゅう)」といって、漢方的な貼り薬やお灸を使って体調を整える風習もあります。

日本での受容と変遷

三伏の考え方は奈良時代〜平安時代にかけて、日本にも伝わりました。

日本では中国と同じく暑さの目安とされる一方で、文化的な意味も強調されました。

たとえば和歌や俳句では「三伏の候」が季語として用いられ、暑中見舞いや手紙の挨拶文にも頻繁に登場するようになります。

明治以降には季節ごとの挨拶として定着し、現代でもビジネス文書やフォーマルなはがきの文面で見られるほど広く浸透しています。

三伏と日本の行事

時候の挨拶としての使用

日本では三伏は「三伏の候(そうろう)」という形式で、主に暑中見舞いやビジネスレターの冒頭に使われます。

この表現には「暑さ厳しい折ですが、いかがお過ごしですか?」という意味が込められており、相手の健康を気遣う日本人らしい礼儀文化がうかがえます。

● 例文

「三伏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。」

このような表現は夏限定の挨拶文として、多くの場面で利用されています。

俳句や文学での表現

俳句や短歌の中でも「三伏」という言葉は、暑さやけだるさを表す象徴として使われてきました。

たとえば「三伏の炎ゆる屋根に日の落ちず」といった表現で、真夏の息苦しいような情景を詠むのが一般的です。

文学的には「三伏の頃」というだけで、盛夏の強烈な日差しや、汗ばむような空気感がイメージされるなど、言葉としての描写力も高く、多くの作家や詩人が好んで使用しています。

三伏の過ごし方と注意点

健康管理と生活の工夫

三伏の期間中は、熱中症や脱水症状など体調不良に注意が必要です。

特に高齢者や小さな子どもは要注意です。以下の点に気をつけるとよいでしょう。

-

室内でもこまめに水分補給

-

エアコンと扇風機を併用して適度な温度管理

-

朝や夕方の涼しい時間に活動する

-

通気性のよい服装を心がける

このような対策を意識することで、三伏の厳しい暑さの中でも健康的に過ごすことができます。

食生活のポイント

三伏の時期には食欲が落ちがちです。そのため、体力を維持するためには消化のよいスタミナ食がおすすめです。

-

冷やしうどんやそうめんなど消化に優しい食品

-

うなぎや豚肉などビタミンB群を多く含む食品

-

梅干しやお酢を使った料理で夏バテ対策

とくに「土用の丑の日」にうなぎを食べる風習は、三伏の時期に重なることが多く、暑さに打ち勝つ食文化として日本中に根付いています。

まとめ:三伏を知って夏を快適に過ごそう

「三伏」は、夏の厳しい暑さを象徴する中国由来の言葉ですが、日本でも古くから時候の挨拶や文学、行事の中で親しまれてきました。

この時期は体調を崩しやすいため、適切な生活環境と食事管理が大切です。

この夏は、三伏の意味を正しく知って、心身ともに快適に過ごしてみてはいかがでしょうか?

最近のコメント