【7月の食材】7月旬の鰻はなぜ人気?土用の丑の日と日本での広まり

夏の風物詩といえば「鰻(うなぎ)」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

特に7月になると、スーパーや飲食店では「土用の丑の日」に合わせて鰻の販促が盛んになります。

しかし、鰻は本当に7月が旬なのでしょうか?この記事では、鰻の本来の旬や、「土用の丑の日」に鰻を食べる理由、そして日本における鰻の食文化の歴史までをわかりやすく解説していきます。

鰻の魅力を再発見しながら、夏の食卓をもっと楽しくしましょう。

鰻の旬は実は冬?でも夏に人気の理由とは

鰻は7月の土用の丑の日によく食べられるイメージがありますが、実は「旬」という観点から見ると違います。

天然の鰻における本来の旬は、秋から冬にかけてです。冬眠を前に体に脂肪をたっぷりと蓄えるため、この時期の鰻は特に脂がのっており、味わいも濃厚になります。

一方、現在市場に出回っている鰻の多くは養殖です。養殖鰻は、出荷の時期を調整できるため、季節を問わず通年で食べられるようになっています。

そのため「7月=鰻」のイメージが強まったのです。

さらに、夏場は気温が高く、食欲が落ちやすい季節です。そんなときに、栄養価の高い鰻を食べてスタミナをつけるという考え方が根付き、鰻は「夏バテ防止食材」として定着していきました。

このような背景から、鰻は夏に食べるイメージが強いものの、実際の旬とは少し異なるというのが事実なのです。

土用の丑の日とは?鰻が夏に食べられる理由

「土用の丑の日」と聞くと、「鰻を食べる日」という印象を持つ方が多いですが、本来は季節の節目を表す言葉です。

土用とは立春・立夏・立秋・立冬の前、およそ18日間を指し、丑の日は干支における「うし」にあたる日を意味します。つまり、夏に限らず1年に何度か土用の丑の日は存在します。

ではなぜ「夏の土用の丑の日」だけが特別なのでしょうか?これは江戸時代の学者である平賀源内のアイデアが関係しています。

ある鰻屋が「夏になると鰻が売れなくなる」と悩み、源内に相談したところ、「“丑の日にはうのつく食べ物を食べると夏負けしない”と貼り紙を出せばよい」と助言されました。

これが話題を呼び、鰻が飛ぶように売れたことで、以後「土用の丑の日に鰻を食べる」という習慣が根付き、現代にまで続いているのです。

いわば、優れたマーケティング戦略と、栄養学的な実利が合わさった結果とも言えるでしょう。

鰻の歴史:奈良時代から日本人に愛されてきた味

日本における鰻食の歴史は非常に古く、奈良時代にはすでに記録が存在しています。

その代表的な例が『万葉集』に詠まれた大伴家持の歌です。この歌では、夏の疲れに効く食材として鰻が紹介されており、当時から滋養強壮に効果がある食べ物とされていたことがわかります。

平安時代には貴族階級の間で珍重され、鎌倉時代に入ると庶民の間でも広く食べられるようになりました。

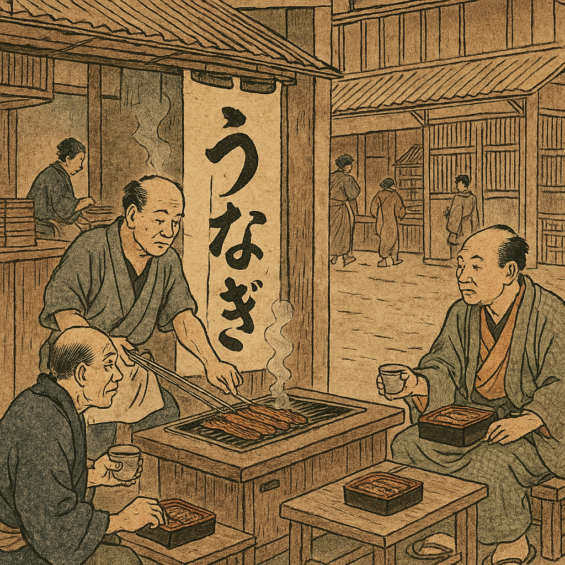

とはいえ、現在のような「蒲焼」の形になったのは江戸時代中期以降のことです。江戸の町では屋台で鰻を串焼きにして売る「鰻屋台」が登場し、しょうゆベースの甘辛いタレで焼いた蒲焼きが爆発的な人気を得ました。

この頃から、鰻専門の料理屋も増え始め、調理法やタレの味も地域によって多様化していきます。

現在に残る多くの鰻料理店は、この江戸の文化をルーツにしていると言えるでしょう。

日本各地の鰻の名産地とその特徴

日本には鰻の名産地がいくつかありますが、特に有名なのが「静岡県浜名湖」「鹿児島県」「愛知県三河一色」の3つです。それぞれの地域には鰻の育成環境や調理文化に特徴があります。

まず静岡県浜名湖は、日本で初めて養鰻業が本格的に始まった場所として知られています。

豊富な地下水と適度な水温により、脂ののった鰻が育ちやすい環境が整っており、香ばしい焼き上がりが特徴です。

次に鹿児島県は、現在日本で最も多く鰻を生産している県です。温暖な気候と豊富な地下水を活用して育てられる鰻は、肉質が柔らかく、クセのないまろやかな味わいで人気です。

愛知県の三河一色地域は、蒲焼発祥の地としても有名です。地域全体で養鰻業を支え合い、濃いめのタレが特徴の鰻料理が定番となっています。

それぞれの産地には、観光を兼ねた鰻の名店も数多くありますので、食べ比べの旅もおすすめです。

家庭でも楽しめる!簡単鰻レシピと美味しい食べ方

専門店で食べる鰻も絶品ですが、自宅でも工夫すれば手軽に美味しく楽しむことができます。

市販の鰻蒲焼を温め直すときには、以下のようなポイントを意識しましょう。

・電子レンジよりもフライパンや湯煎で温めるとふっくら仕上がる

・加熱前に日本酒を少量ふりかけると臭みが取れてしっとりする

・タレは焦げやすいので、最後にかけるのがベスト

簡単にできるレシピとしては「うな丼」が定番ですが、「ひつまぶし」や「う巻き(鰻入り卵焼き)」など、バリエーションも豊富です。

冷凍鰻を使えば保存もしやすく、食べたいときにすぐ楽しめます。

また、山椒や青じそなどの薬味を添えることで、味に変化をつけたり、消化を助ける効果もあります。

夏の食卓にぴったりの鰻料理、ぜひご家庭でも取り入れてみてください。

まとめ:鰻は季節と文化を味わう日本の宝

鰻は本来、秋から冬が旬の魚ですが、土用の丑の日を通じて「夏の風物詩」として多くの人々に親しまれています。

江戸時代に生まれた販売戦略と、日本人の季節感がうまく重なった結果、今のような習慣ができたのです。

また、奈良時代から現代まで続く鰻食文化の歴史には、栄養や味覚だけでなく、人々の暮らしや知恵が詰まっています。

鰻を食べることは、ただ美味しさを味わうだけでなく、日本の文化を味わう行為でもあるのです。

ぜひ、今年の夏は「ただのスタミナ食」としてではなく、「長い歴史と背景」を感じながら鰻を味わってみてはいかがでしょうか。

最近のコメント