【8月の行事】「八朔」とは?意味と由来

8月行事「八朔」とは何か?

八朔(はっさく)とは、「八月朔日(さくじつ)」、つまり旧暦の8月1日を指す言葉です。

現代の暦に置き換えると、おおよそ8月下旬から9月初旬に該当します。

この日は古くから、日本の農村において重要な節目とされてきました。もともとは農家が稲の収穫期を迎える直前に、初穂(その年に初めて実った稲)を神様に奉納し、豊作を願う行事でした。八朔は「田の実の節句(たのみのせっく)」とも呼ばれており、「田に実る」「人に実る」=実りの感謝と縁(えにし)を結ぶ象徴とされる日でもあります。

また、親しい人やお世話になった方へ初穂や果物などを贈る風習もあり、贈答文化の起源の一つとしても注目されています。まさに、自然と人とをつなぐ日本らしい行事といえるでしょう。

「八朔」の歴史と由来

八朔の歴史を語る上で欠かせないのが、江戸時代に武家社会においても重要な節日とされた点です。特に、徳川家康が天正18年(1590年)の八朔の日に江戸城に正式に入城した出来事は有名です。

この歴史的背景から、八朔は江戸時代を通じて「祝日」として定着しました。幕府の役人や武士たちは、この日を盛大に祝い、上下関係の確認や忠誠の証として贈答を行うことが通例でした。

このように、八朔は単なる農民の行事にとどまらず、武士階級の間でも重要な節目とされ、次第に庶民へと広がっていきました。

地域ごとの「八朔」の風習

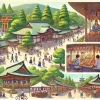

八朔の風習は、地域によってさまざまな形で今も残されています。たとえば、京都の祇園では「八朔詣(はっさくもうで)」という独自の文化が存在します。

舞妓や芸妓が日頃お世話になっている師匠やお茶屋に挨拶回りをするこの風習は、現在も8月1日に合わせて行われ、多くの観光客がその姿を見に訪れます。彼女たちは正装の黒紋付き姿で祇園の街を歩き、粋な伝統の継承者としての誇りを示しています。

一方で、農村地域では、神社に初穂を奉納し、村人たちが集まって祭礼を行う八朔行事が続けられています。島根県雲南市や鹿児島県の一部地域では、特産物を神様に捧げる「八朔祭」が今でも開催されています。

また、関東地方では「八朔相撲」と呼ばれる奉納相撲が行われる地域もあり、五穀豊穣とともに地域の結束を強める機会として機能しています。

現代における「八朔」の祝い方

現代では、全国的に「八朔」の存在が一般に知られているとは言いがたいものの、特定の地域や文化圏では今も大切にされている行事です。

京都の祇園界隈では、芸舞妓文化の象徴として「八朔詣」が盛んに行われています。特に若手舞妓にとっては、感謝と礼儀の精神を学ぶ貴重な日となっており、地域の人々や観光客にとっても見応えある年中行事の一つとなっています。

農村地域では、神社への奉納を行う家庭もあり、家の神棚に初物の野菜や米をお供えする風習が残る家庭もあります。これにより、自然や祖先への感謝の気持ちを次世代に伝える役割も果たしています。

また、子どもたちに「季節の行事」として八朔を教える地域学習や民俗教育に活用する事例も増えています。

「八朔」に関連することわざや文化

「八朔」に関連する有名なことわざといえば、「桃栗三年柿八年」が挙げられます。これは、桃や栗は実が成るまでに3年、柿は8年かかるという意味で、「物事には時間と忍耐が必要である」ことを教えてくれる言葉です。

このことわざは、八朔と同じく収穫の節目と自然の摂理を大切にする農耕文化から生まれたものと考えられています。八朔が「実り」や「感謝」を象徴する行事であることと重なり、日本人の生活の中にしっかりと根づいている価値観だといえるでしょう。

こうしたことわざは、行事を通して次の世代に伝えたい日本の心を映し出しているのです。

まとめ|八朔が今も大切にされる理由

八朔は、単なる年中行事ではありません。それは農業の感謝祭であり、歴史と文化の節目であり、人と人との「縁」を結ぶ日でもあります。

現代では都市部に住む人々にとって馴染みが薄いかもしれませんが、京都祇園や地方の農村地域では今なおその精神が受け継がれています。

子どもたちと一緒に「八朔とは何か」を考え、自然や文化、そして人とのつながりに目を向けるきっかけとして活用してみてはいかがでしょうか。

最近のコメント