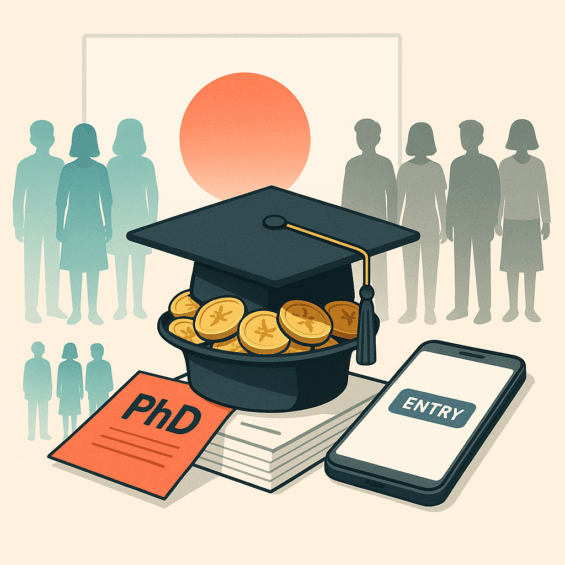

【話題】「博士離れ」にストップ!生活費240万円支給を“日本人限定”に絞る5つの必然

制度はそもそも誰のためのものだったか

文部科学省が2021年度に創設した 「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」 は、博士後期課程(標準3年間)の学生に対し、

- 生活費相当額:年間最大240万円

- 研究費:年間平均40〜50万円

を給付し、経済的な不安を取り除いて研究に専念させる――という目的で始まりました。ところが 2024年度の受給者 1万564人 を分析すると、約40%(4,125人)が留学生、国籍別トップは中国籍で約30%(2,904人) という結果でした。

目的は「日本人の博士離れ対策」だったはず。

制度がわずか3年で“海外志願者支援プログラム”に色調を変えた――これが見直し議論の出発点です。

数字で読む「博士離れ」の深刻度

日本人の博士課程進学率(修士修了者に占める割合)は 2000年 16.7% → 2021年 9.7% まで低下しました。米独が上昇または横ばいの中、日本だけが“一人負け”状態です。

進学者減少の主因は「奨学金返済負担」「生活費の自己調達」という経済要因が最多(大学院協議会調査、2023)。

つまり生活費給付の恩恵は、日本の博士志願者にこそ最も必要という現状があります。

見直し案の概要――何がどう変わる?

| 区分 | 現行(〜2026年度) | 見直し案(2027年度〜) |

|---|---|---|

| 生活費相当額 | 日本人・留学生を区別せず一律支給(最大240万円) | 日本人のみ支給 |

| 研究費 | 日本人・留学生とも平均40〜50万円 | 従来通り両者に支給 |

| 財源 | 科学技術振興費補助金(国費) | 変更なし |

留学生は研究費という“成果直結型”資金は確保しつつ、生活費という“直接扶養型”資金の対象外とする二層構造です。

日本人限定を支持する5つの論点

制度の原点回帰

2021年当初の「目的条文」には“国内博士人材の確保”と明記されていました。

留学生比率4割は想定外の逆転現象であり、趣旨に立ち返るのは理屈に合います。

税金の投資効率

給付総額は1学年あたり約280億円。国民負担である以上、納税・社会貢献の見込みが高い母集団(国内定着率の高い日本人) へ優先的に投下するのは公共政策として整合的です。

“博士離れ”へのテコ入れ

進学率9%台まで落ち込んだ日本人博士志願者を引き戻すには、

- 生活費の確実な手当て

- 進学後3年間のキャリア支援

がセットで必要です。資源を集中させることで、「学費を奨学金で借り、生活費はアルバイト」という悪循環を断ち切れます。

留学生には研究費でフェアに継続支援

研究活動費は据え置き。加えて日本には MEXT国費留学生制度やJASSO奨学金 など生活費を支える別枠も存在し、排除ではなく 支援メニューの役割分担 にすぎません。

国際的にも一般的な設計

米国 NSF-GRFP、英国 UKRI-EPSRC Doctoral Training Program など主要国の博士フェローシップは市民権/永住権保持者限定が原則。日本の見直しは世界標準に倣っただけとも言えます。

反対論への3つの疑問に答える

| よくある指摘 | Q & A |

|---|---|

| ① 多様性が損なわれる | 研究費は留学生も同額受給。共同研究・国際会議での交流も継続され、多様性は維持されます。 |

| ② 優秀な留学生が流出する | 生活費だけが日本残留の条件なら、日本で長期的に貢献する動機が薄い証拠。研究費支援+産学連携ポジションで十分誘致可能です。 |

| ③ 国籍で線引きは差別 | 公的給付に国籍要件を設けるのは各国の通例であり、外国籍研究者向けには別奨学金が用意されています。 |

より実効性を高める提案

-

キャリア可視化ポータルの常設

修了後にどの分野・企業へ就職したかをデータ公開し、博士進学のリターンを明示。 -

企業連携フェローシップの拡大

産業界が半額を負担し、国がマッチングファンド方式で生活費を倍増。就職マッチングを仕組み化。 -

留学生向け「研究成果ベース給付」

研究費に成果指標(論文・特許)と連動するインセンティブを導入し、メリハリある支援へ。

まとめ──国費投下の優先順位を問い直す好機

-

生活費給付を日本人限定に切り替えるのは 制度目的と財源の趣旨を一致させる合理的なアップデート です。

-

留学生支援は研究費や他制度で継続し、国際連携と国内人材育成の二兎 を両立します。

-

これを機に「博士人材の育成→社会実装→還元」という 人的投資の出口戦略 を国民的議論とすることが、研究力再興のカギとなるでしょう。

主要参考

-

朝日新聞「博士学生支援、生活費240万円を日本人限定」2025-06-26

-

文部科学省「博士学生支援改革に関する参考資料」2025-06-26

-

NLI研究所「なぜ博士課程への進学者が減少してきたのか」2025-06-20

-

博士課程進学率推移データ(博論社)2025-04-23

最近のコメント