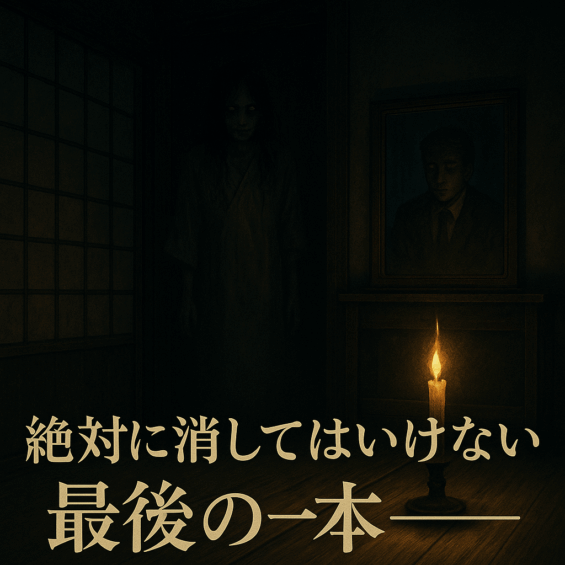

【背筋ゾクゾク】怪談の日(8月13日)に聴きたい!戦慄の怪談3選と百物語のやり方

🔥とりコレ3行まとめ

-

夏の定番“怪談の日”にピッタリなおすすめ怪談を3つ厳選!

-

怖いけど魅力的なリアル系・古典系の話を紹介

-

怪談の定番「百物語」のやり方と必要な道具もわかる!

もう聞いた?怪談の日って実は8月13日!

8月13日、実は“怪談の日”と呼ばれているのを知っていますか?

由来は、1995年に稲川淳二さんの怪談番組が放送されたことにちなんでいます。夏といえば怪談、というイメージもここから強くなったとされています。

怖い話って聞きたくなるけど、ただ「怖い」だけじゃ物足りないですよね。

この記事では、ちょっと変わった怪談や、みんなでワイワイ楽しめる「百物語」のやり方まで網羅!背筋がゾクっとするだけじゃない、“心地よい恐怖体験”をあなたにお届けします。

夏にピッタリ!おすすめ怪談3選

1. 【実話風】壁の中から…赤いクレヨン

引っ越してきたばかりの家で、小さな子どもが「赤いクレヨンが欲しい」と言い出す。

そんなクレヨン、買っていないのに?ある日、壁のリフォームを始めると、隠し部屋が発見され、中には「ゴメンナサイ」と何度も書かれた赤いクレヨンの文字…。

この話の怖さは、現実的な設定と“誰にでも起こり得そうな”シチュエーション。

「何も起きてないのに怖い」系が好きな人にぴったりです。

2. 【江戸の復讐譚】四谷怪談

日本三大怪談のひとつ「四谷怪談」。

裏切られ、毒を盛られて亡くなった妻・お岩の怨霊が、夫とその愛人に復讐を果たすという物語です。

ポイントは「見た目の恐怖」と「人間の闇」。

演劇や映画でも繰り返し描かれ、日本人の心に深く根付いている定番中の定番です。

3. 【シュールで不気味】足洗邸の怪

江戸の町・本所に伝わる“七不思議”の一つ。

夜な夜な天井から巨大な足が降りてきて、「足を洗え」と命じられる。洗わないと…?

怖さというより、「なんで足?」という不条理さと、不気味なインパクトがウリ。

話のインパクト重視の人には最高です。

みんなでやってみる?「百物語」のやり方ガイド

💡百物語って何?

百物語は、昔の日本で行われていた“怪談の儀式”的な遊び。

100本のろうそくを灯し、1話ずつ怪談を語っていき、話すたびに1本ずつ消していくという流れです。

100話目を話し終え、最後のろうそくを消すと“何か”が現れる…という都市伝説的なルールもあり、スリル満点!

🔧準備するもの

-

ろうそく(本格なら100本、簡易版なら10〜20本でOK)

-

ロウソク立てや火消しグッズ(安全対策は忘れずに)

-

懐中電灯やスマホライト(暗闇に慣れるためにも)

-

怖い話のストック(ネットや本から事前に選んでおこう)

-

鏡(本格派は中央に鏡を置いて“霊が映るかも…”という演出を)

👻やり方(10本バージョン)

-

暗い部屋にろうそくを10本並べて灯す

-

一人ずつ順番に怪談を話す

-

話し終えたら、1本ずつロウソクを消していく

-

最後の1本をあえて残すのが“安全圏ルール”

-

儀式が終わったら、お清めに手を洗ったり、明るい部屋に移動しよう

怪談を楽しむためのちょっとしたコツ

怖さのバランスが大事

リアルな話ばかりだと、心が重くなってしまうことも。

1つリアル系、1つファンタジー系、1つ笑える怪談を混ぜて、バランスよく楽しむのがおすすめ!

終わったあとは「お清め」で気分転換!

「本当に霊を呼んじゃったかも…」と不安なときは、以下を試してみて。

-

塩を撒く(玄関・部屋の四隅など)

-

白いご飯を一口食べる

-

明るい音楽をかける

子どもと一緒にやるなら?(自己責任)

-

怖さ控えめの話にする

-

ろうそくの本数は少なめに

-

安全第一!火の管理をしっかり

【まとめ】怪談の日は“楽しく、怖く、安全に”

-

怪談の日は、一年に一度の“涼しさ体験デー”!

-

赤いクレヨンや四谷怪談など、タイプ別で話を選ぼう

-

百物語はライトにやっても十分楽しい

-

安全対策と気分転換も忘れずに!

怪談は“怖さを楽しむ”文化です。無理せず、自分に合ったレベルで楽しんでくださいね!

今年の8月13日は、友達と一緒に忘れられない夜にしよう。

最近のコメント