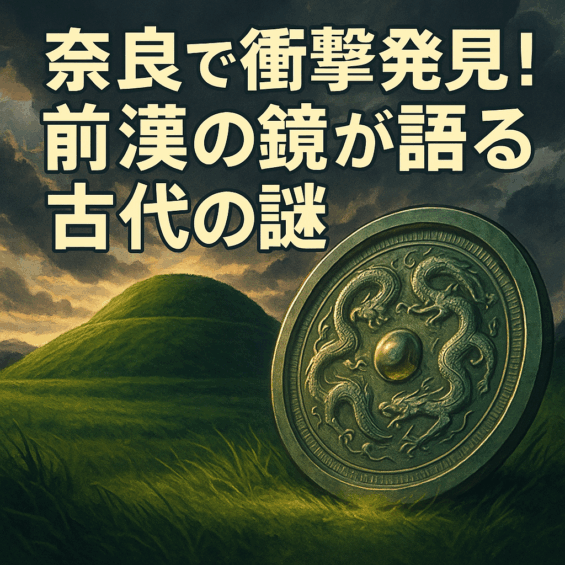

【速報】奈良・富雄丸山古墳から衝撃発掘!前漢の鏡含む「3大銅鏡」が語る古代ユーラシア交流の謎

とりコレ3行まとめ

-

奈良市の富雄丸山古墳から、時代の異なる3枚の大型銅鏡が木棺内で発見!

-

その中には中国前漢時代の鏡も含まれ、古代日本とユーラシア交流を示す重要証拠に。

-

鏡の時代差が約400年!被葬者の地位や交流ネットワークに新たな謎が浮上。

1.導入:奈良の古墳が再び歴史を動かす

奈良市にある富雄丸山古墳は、直径約109メートルを誇る日本最大級の円墳として知られています。

築造は4世紀後半とされ、古代大和政権の中でも特に権力のある人物が眠ると考えられています。

今回、この古墳の木棺から、なんと3枚の大型銅鏡が重なった状態で発見されました。

その中には、中国の前漢時代(紀元前1世紀末〜紀元1世紀初頭)に製作されたとされる「虺龍文鏡」も含まれており、日本と古代ユーラシアとの交流を裏付ける重要な発見です。

2.発見された3つの銅鏡とは?

● 三角縁神獣鏡(魏時代・3世紀中頃)

この鏡は中国魏で製作されたもので、女王・卑弥呼が魏から贈られたとされる形式として有名です。

直径は約21.6センチと大型で、表面には神獣や文様が精緻に描かれています。このタイプは特に権威の象徴とされ、被葬者の高い地位を物語ります。

● 虺龍文鏡(前漢末期〜新代・紀元前1世紀末〜紀元1世紀初頭)

3枚の中でも最も注目を集めるのがこの虺龍文鏡です。龍を模した逆S字の文様が特徴で、直径は約19.1センチ。

中央アジアやロシア南西部でも出土例があり、シルクロードを通じた交易の証ともいえる鏡です。

日本列島でこの時代の前漢鏡が見つかるのは非常に珍しく、学術的価値が極めて高い発見です。

● 画像鏡(後漢末期〜3世紀前半)

こちらは2世紀末〜3世紀前半に製作されたもので、神像や龍、虎などが半肉彫で表現されています。

直径は約19.6センチ。文様や構図から後漢時代の特徴を色濃く残しており、儀式や権威の象徴として用いられたと考えられます。

3.なぜ異なる時代の鏡が副葬されたのか?

最も不思議なのは、この3枚の鏡が製作された年代が400年近く異なることです。

通常、副葬品は被葬者が生きた時代に流通していたものが多いですが、今回の鏡はそれぞれ異なる時代のものが集められています。

これは、鏡が長期間にわたり宝物として保管され、代々受け継がれてきた可能性を示しています。

また、当時の大和政権内で極めて高い地位を持つ豪族だったことを裏付ける証拠ともいえます。

4.古代ユーラシアとの広域交流を裏付ける証拠

特に虺龍文鏡は、シルクロード沿線での出土例が確認されていることから、日本列島が当時の広域交易ネットワークに間接的に関わっていた可能性が高いと考えられます。

これは単なる文化交流にとどまらず、外交や交易の一端を示すものです。

また、前漢時代の鏡が日本に渡ってきた背景には、中国大陸から朝鮮半島、そして倭国に至る長距離の交流ルートが存在したことが推測されます。

この発見は、古代日本が想像以上に広範囲な国際ネットワークの一部であったことを物語ります。

5.まとめ:歴史の常識を揺るがす発見

富雄丸山古墳からの3大銅鏡出土は、単なる考古学的発見にとどまりません。

前漢・後漢・魏と異なる時代の鏡が集まった背景には、古代大和政権の権威や外交戦略、そして古代ユーラシアとの広域交流の痕跡が見え隠れします。

今回の発見により、古代日本の国際的な立ち位置や政治的背景について、新たな議論が始まることは間違いありません。

今後の研究から、さらにロマンあふれる古代の実像が明らかになることでしょう。

参考・引用記事

-

朝日新聞: 「年代異なる多様な銅鏡を副葬 奈良・富雄丸山古墳『すべて一級品』」

https://www.asahi.com/articles/AST7Z21H3T7ZUCVL02RM.html -

朝日新聞: 「裏返すと『前漢の鏡』研究者も驚き 富雄丸山古墳の銅鏡、全容判明」

https://www.asahi.com/articles/AST7Z3Q6NT7ZPOMB01FM.html -

奈良市(橿原考古学研究所)公式: 「富雄丸山古墳 鏡の製作年代と意義」

https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/3/244300.html

最近のコメント