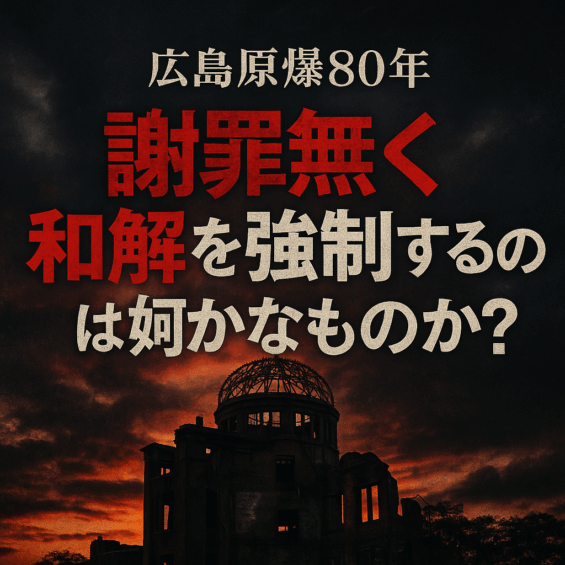

【米国務省発言に物議】原爆投下80年「和解の精神」声明が炎上する理由

とりコレ3行まとめ

-

米国務省が広島原爆投下から80年を迎え「市民の和解の精神が日米同盟を強化」と発言

-

被爆者や市民から「加害者が語る言葉ではない」と批判が殺到

-

核廃絶や歴史認識を巡る議論が改めて注目される事態に

被爆80年、米国務省の「和解」発言が波紋を広げる

2025年8月6日、広島への原爆投下から80年を迎える日。アメリカ国務省が発表した声明が、静かな追悼の日に新たな波紋を広げました。

報道官が「広島市民の和解の精神が日米同盟を強化してきた」と語った一言に、SNSやメディアでは賛否両論が巻き起こっています。

過去の戦争行為に対する謝罪か、それとも未来への歩み寄りか。声明が意味するところと、それに対する反発の背景を整理します。

米国務省が発表した「和解」の声明

アメリカ国務省のブルース報道官は記者会見で、次のようにコメントしました。

「この日は広島の人々とその平和のメッセージに敬意を表する日であり、80年間、被爆者の強い意志と和解の心が日米関係を深めてきた」

声明は、核兵器の脅威が世界的に高まる中で、広島が発信する「平和と共生の象徴」としての役割を再評価するものでした。

これまでのアメリカ政府の姿勢と同様、直接的な謝罪は避けながらも、未来に向けた協力を強調する立場をとっています。

被爆地からの反発「謝罪なき和解は成立しない」

この発言に対し、広島・長崎の被爆者団体や平和活動家からは強い批判が噴出しました。

-

「加害の事実を正当化する発言に聞こえる」

- 「そもそもアメリカから謝罪が無いから和解もなにも無い」

-

「被爆者の苦しみを置き去りにしている」

-

「謝罪や核廃絶への具体的行動が伴わない和解は意味がない」

被爆者の平均年齢は86歳を超え、多くの人が「時間がない」と危機感を持って証言活動を続けています。彼らにとって、和解の言葉だけでは癒えない傷が存在するのです。

アメリカ国内世論の変化と日米の温度差

興味深いのは、アメリカ国内でも原爆投下を巡る評価が分かれていることです。

最新調査では、原爆投下を「正当だった」と考える人は約35%にとどまり、「正当ではなかった」が約31%、「判断できない」が残りを占めています。

特に若い世代では批判的な見方が増え、歴史教育や国際情勢を背景に意識の変化が見られます。

一方、日本では被爆地の声が国内全体にどこまで届いているのか、疑問を抱く人も少なくありません。

核廃絶への現実と課題

今回の声明でも核廃絶への具体的なロードマップは示されませんでした。日本政府は核兵器禁止条約への参加を見送っており、米国との安全保障を優先する姿勢が続いています。

被爆者団体やNGOは「核廃絶に向けた国際的リーダーシップを日本こそ発揮すべき」と訴えますが、政治的・軍事的な現実がその実現を阻んでいます。

和解と未来志向を掲げながらも、実際には行動が伴わない状況に市民の不満は募っています。

まとめ:和解の言葉と現実のギャップ

米国務省の「和解」発言は、表向きは平和と協力を強調するものでしたが、被爆者や多くの市民には届かない現実があります。

-

和解には過去への理解と責任が不可欠

-

日米間で歴史認識や核政策に温度差がある

-

和解と同盟強化を同時に語ることへの違和感

80年を迎えた今、単なる「未来志向の言葉」ではなく、具体的な行動と政策が問われています。

最近のコメント