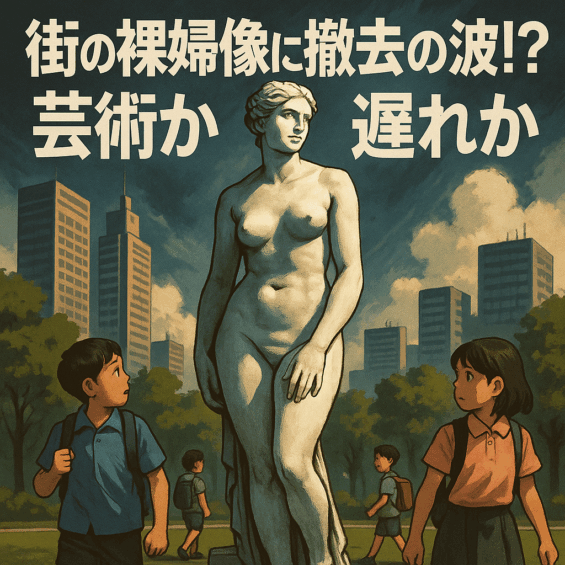

【裸婦像撤去の波】街に残る昭和の遺産は“芸術”か“時代遅れ”か?

とりコレ3行まとめ

・戦後の平和の象徴として街に建てられた裸婦像に「撤去」の動きが広がっている

・子どもから「見ていて恥ずかしい」との声もあり、価値観の変化が鮮明に

・文化遺産か時代遅れか、世代間で意見が割れるトレンド問題に

公共の裸婦像が議題に!なぜ今注目されているのか?

駅前や公園などで見かける裸婦像。日本全国に数多く設置されていますが、今その存在が見直されています。

きっかけのひとつは、香川県高松市の公園に設置された少女像。小学生から「見ていて恥ずかしい」との声が上がり、市が撤去を決定しました。

このニュースはSNSを中心に大きな議論を巻き起こしました。

「いやらしさとは違う」「簡単に撤去していいのか」「子どもがそう感じるなら仕方ない」など、賛否両論が飛び交っています。

かつては“芸術”とされてきた裸婦像が、今では“時代遅れ”とみなされつつある。背景には価値観の変化と公共空間に求められる役割の違いがあります。

裸婦像はなぜ建てられた?背景にある“戦後の平和思想”

そもそも、なぜ裸婦像は日本各地に設置されたのでしょうか?

戦後、日本は軍人を称える像に代わる新しい象徴を必要としました。その結果「生命力・平和・再生」を表すものとして裸婦像が広まったのです。

-

軍事色を排除する象徴として

-

芸術と公共性を結びつける役割として

-

街の景観を豊かにする文化的資産として

こうした理由で1950年代から1970年代にかけて多くの像が建てられました。

しかし、当時は“芸術”として評価されたものが、現在では“公共空間にふさわしいのか?”と疑問視されるようになっています。

時代の変化と「恥ずかしい」という感覚

今、最も注目されているのは子どもたちの声です。

「見ていて恥ずかしい」「なんで裸なの?」といった意見は、大人が想像する以上に率直で影響力があります。

SNSでもこんな声が目立ちます。

-

「裸婦像はアートだけど、学校帰りの子どもが不快に感じるなら仕方ない」

-

「芸術と猥褻は違う。でも公共の場だからこそ慎重に扱うべき」

-

「海外では裸像は美術館や庭園に多い。日本だけ街中にあるのは確かに独特」

世代や立場によって“芸術”と“違和感”の線引きが大きく異なるのが現状です。

他の地域でも続く議論…宝塚では40年以上の論争も

香川県だけでなく、全国で同じような問題が発生しています。

兵庫県宝塚市に設置された「愛の手」という裸婦像は、設置当初から「女性を見下す表現だ」として反対意見が強く、40年以上も議論が続いた末に撤去されました。

このように、裸婦像は“芸術か差別か”という観点でも議論されることがあり、単なる景観の一部以上の存在として捉えられています。

裸婦像は撤去すべき?残すべき?3つの視点

-

芸術として残すべき

戦後の文化遺産であり、美術的価値が高いものも多い。 -

公共空間には不適切

子どもや市民が不快に思うなら、美術館や室内展示に移すべき。 -

ケースごとに判断

歴史的背景や地域の意見を踏まえて、残す・移す・撤去を検討すべき。

正解は一つではなく、地域ごとの議論と合意が欠かせません。

まとめ:裸婦像問題は“過去と今”の価値観のぶつかり合い

裸婦像撤去の動きは、単なる「芸術 VS 不快感」の問題ではなく、

-

戦後の文化遺産としての意義

-

公共空間にふさわしい表現かどうか

-

子どもや次世代の感覚とのすり合わせ

といった大きなテーマを含んでいます。

時代の変化とともに、街にある“当たり前の景色”が見直されることは自然な流れ。

裸婦像をどう扱うかは、私たちがこれからどんな公共空間を作りたいかを考えるヒントになるでしょう。

まず裸婦像より、某国の慰●婦像とかいう妄想の産物を早急に撤去するのがいいと思います。

参考・引用記事

-

読売新聞オンライン「街の裸婦像は時代にそぐわない? 撤去の動き、各地で…小学生『見ていて恥ずかしくなる』」

URL: https://news.yahoo.co.jp/articles/5ff1bc59e8f4fff9c506dbeb8b401decfbc905b5 -

朝日新聞デジタル「宝塚での裸婦像『愛の手』、40年以上続いた論争からの撤去」

URL: https://www.asahi.com/articles/ASR2B6D4CR23PTIL00S.html

最近のコメント