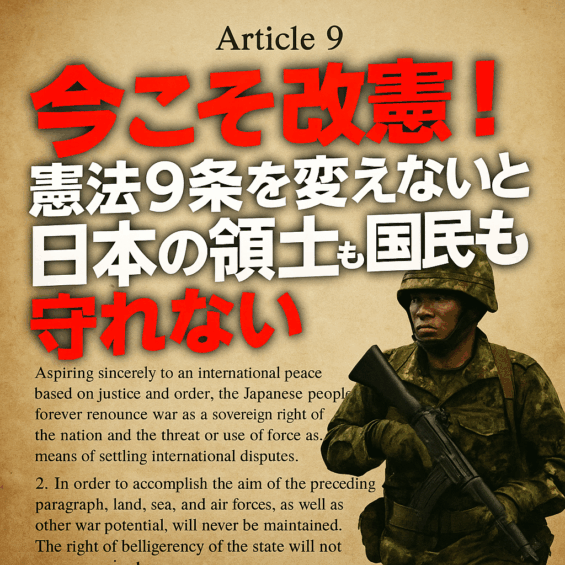

【今こそ改憲!】憲法9条を変えないと“日本の領土も国民も守れない”理由

とりコレ3行まとめ

-

憲法9条は戦後の日本を支えてきたが、現代の脅威には対応しきれない。

-

自衛隊を憲法に明記し、防衛力を強化する改正は国民を守るために急務。

-

若い世代こそ「なぜ今必要なのか」を知り、未来の安全を考えるべき。

なぜ「いま」憲法9条改正が注目されているのか

戦後日本の平和主義を象徴する憲法9条。

「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」を掲げてきたことで、国際社会の信頼を得てきました。

しかし、2025年現在、世界は大きく変わっています。北朝鮮の弾道ミサイル、中国の海洋進出、サイバー攻撃の頻発――私たちの生活を直接揺るがしかねない脅威が現実化しています。

与党間でも改正を急ぐ声と慎重な声が交錯し、公明党は「深い危惧」を表明。一方で、自民党や維新など改憲派は「もはや待ったなし」と主張しています。

この記事では、憲法9条の基本から改正が急務とされる理由、実際に変わるとどうなるのかを、わかりやすく解説します。

憲法9条の基本をおさらい

憲法9条は次のような内容を持っています。

-

国際紛争を解決する手段として戦争を放棄する。

-

陸海空軍などの戦力を保持しない。

-

国家の交戦権を認めない。

ただし政府解釈では、「自衛のための必要最小限の実力保持」は否定していません。

そのため、自衛隊は「軍隊ではなく自衛のための組織」として存在しています。

ここで問題となるのが、「自衛隊は現実にあるのに憲法に明記されていない」という矛盾です。

平和主義の象徴として評価される一方で、有事の際の法的根拠や行動範囲があいまいなまま放置されています。

安全保障環境はもう“戦後”ではない

領土をめぐるリスク

尖閣諸島をはじめとした周辺領域での中国の活動は強まり、海上自衛隊や海上保安庁が警戒を続けています。これまでの「戦争は遠い国の話」という感覚は通用しなくなっています。

ミサイル・核の脅威

北朝鮮は弾道ミサイルの発射を繰り返し、日本全土を射程に収めています。ミサイル防衛は進化しているものの、現実には「撃ち落とせる保証」はありません。

サイバー攻撃

インフラや通信網へのサイバー攻撃は日常化。もし大規模停電や通信障害が発生すれば、生活そのものが脅かされます。

このように「戦争」という形ではなくても、日本の領土・国民は既にリスクにさらされているのです。

改正を急ぐべき理由

自衛隊の存在を“当たり前”にするため

自衛隊は事実上「世界有数の装備と人員」を持ちながら、憲法に根拠がありません。

このあいまいさは有事の際、指揮系統や法的正当性の問題につながります。憲法に明記することで、国防の正統性が確立されます。

国民と領土を守るための「保険」

改正派の声には「このままでは国が立ちゆかない」という危機感があります。

憲法を改めることで、他国からの攻撃に対する抑止力を持ち、国民の生命を守るための“最低限の保険”になるという考え方です。

若い世代に直結する問題

「憲法改正」と聞くと抽象的に感じるかもしれません。

しかし、もしエネルギー供給が止まったら?通信が遮断されたら?就職や生活に直接響きます。憲法9条の改正は、実は10代~30代の未来そのものに直結しているのです。

もっと言うと、今ではアメリカからも自衛してくれと言われている現状でもあります。

改正で何が変わるのか

自衛隊の憲法明記

もっとも議論されているのは「自衛隊を憲法に書き込むこと」です。すでに存在する組織を正しく条文に反映させることで、国際的な信頼性も増します。

集団的自衛権の明確化

改正により、同盟国が攻撃された場合に日本も協力できる「集団的自衛」の枠組みがクリアになります。これは「日本だけが安全でいられる時代は終わった」という現実に基づく議論です。

国防戦略の柔軟化

改正によって、「どう守るか」の議論がより現実的に行えるようになります。防衛費の使い道、宇宙やサイバー分野での対策も整備しやすくなります。

反対派が唱える憲法9条改憲に反対する主な理由

1. 戦争に巻き込まれるリスクが高まる

-

憲法9条は「戦争を放棄する」という日本の姿勢を国際的に示すシンボル。

-

改憲で自衛隊や集団的自衛権を明記すると「戦争ができる国」と見られ、海外の紛争に巻き込まれる懸念がある。

2. 平和憲法の精神が失われる

-

戦後の日本は「憲法9条のおかげで一度も戦争していない」という事実がある。

-

改憲は平和国家としての立場を揺るがし、国際的な信頼を損なう可能性がある。

3. 防衛費増大と国民負担

-

改憲によって軍事行動の幅が広がると、防衛費がさらに拡大。

-

増税や社会保障の削減につながる恐れがあるため、生活への不安から反対する人も多い。

4. 「抑止力」より「緊張を高める」懸念

-

改憲で軍事力を強化すると、周辺国に脅威と受け止められ、かえって安全保障環境が悪化するのでは?という懸念。

-

特に中国や北朝鮮との緊張関係がエスカレートする可能性が指摘される。

5. すでに「自衛隊が存在」している現実

-

改憲派は「自衛隊を憲法に明記すべき」と言うが、反対派は「すでに存在していて国民も支持している。わざわざ改憲しなくても運用は可能」と考える。

-

実態に合わせるための改憲は不要、という立場。

6. 改憲より外交努力が優先

-

軍事力に頼る前に、外交や国際協調で平和を守るべきという考え。

-

日本は経済大国であり、軍事よりも「仲介・対話」の役割を果たすべきだという主張。

憲法9条改憲に反対する人々は、「安全保障の強化」よりも「戦争に巻き込まれるリスク」や「平和主義の喪失」を強く懸念しています。

つまり、改憲推進派が「守るために必要」と考えるのに対して、反対派は「むしろ改憲で危険が増す」と見ている点が大きな違いです。

まとめ

憲法9条は戦後日本の礎でした。しかし時代が変わり、領土をめぐる争い、ミサイルの脅威、サイバー攻撃といった新しいリスクが迫っています。

自衛隊を明記し、国民と領土を守るための法的根拠を固めることは「戦争をするため」ではなく「戦争を防ぎ、国を守るため」です。

未来を担う若い世代こそ、憲法9条の改正を「自分ごと」として考える時期に来ています。

参考・引用記事一覧

-

憲法と自衛権|防衛省 — https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html

-

憲法第9条の歴史|AIBEN — https://www.aiben.jp/about/library/2019-02-constitution-history.html

-

日本国を守るための憲法9条改正試案|日本国際問題研究所 — https://www.jfir.or.jp/cgi/m-bbs/index.php?no=5479

-

憲法改正議論の現状|Konrad Adenauer Stiftungレポート — https://www.kas.de/documents/287213/16888510/%5BJP%5D%2BDiscussions%2Bon%2Bthe+Constitution+Naoki+Takiguchi.pdf

-

憲法第9条改正は“待ったなし”|日本保守党 — https://hoshuto.jp/2025/05/03/constitution/

最近のコメント