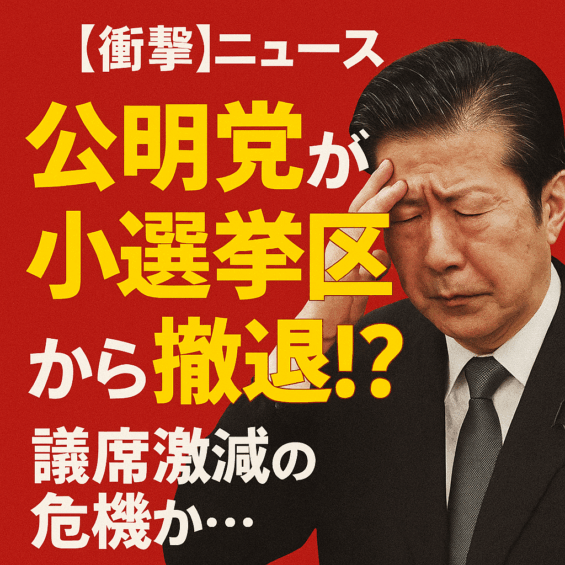

【衝撃】公明党が勝てる見込みが無いから小選挙区から撤退!? 連立解消で議席激減の未来か

とりコレ3行まとめ

-

公明党が次の衆議院選挙で“小選挙区の擁立を絞る”方針を固めました。

-

長年続いた自民党との連立解消で、当選が一気に難しくなったためです。

-

宗教色や中国との関係が隠しにくくなり、若年層からの支持拡大は困難との見方もあります。

ニュースの概要と世代への影響

衆議院選挙を前に、公明党が大きな決断を下しました。

これまで当たり前だった「小選挙区での候補者擁立」を大幅に減らし、比例代表選挙にシフトする方針を打ち出したのです。

背景には、自民党との連立解消があります。自公連立は26年続いた政権タッグで、選挙でも協力し合ってきました。

しかしその枠組みが崩れた今、公明党は“小選挙区で戦っても勝ち目が薄い”という現実に直面しています。

この変化は、10~30代の若い世代にとっても無関係ではありません。なぜなら「どの政党が議席を持つか」で、教育・就職・安全保障など、私たちの生活に直結する政策が変わるからです。今回は「なぜ公明党が厳しい状況に立たされているのか」を分かりやすく整理します。

公明党の現状を整理

与党からの連立離脱

まず大きな転機は「与党から野党へ下りた」ことです。

公明党はこれまで自民党と組んで政権を支えてきました。自公連立は1999年から始まり、20年以上にわたり日本政治の安定軸とされてきました。

しかし2025年10月、両党の溝が埋まらず、連立は解消。

離脱の理由には「政治と金の問題」「防衛力強化へのスタンス」「企業・団体献金の扱い」など、政策や姿勢の違いが積もり積もったことが挙げられています。自民党にとっても痛手ですが、公明党にとっては“政権の後ろ盾を失う”という深刻なダメージになりました。

小選挙区での擁立を絞る戦略転換

次に注目すべきは「小選挙区戦略の縮小」です。

従来は、自民党との選挙協力があり「ここは自民、ここは公明」と調整することで当選を重ねてきました。ところが連立解消後はその協力関係がゼロに。

結果、公明党は小選挙区で戦えば“自民党候補とバッティングする”か、“単独で戦うしかない”状況になります。

勝てる見込みが薄いなら擁立しない方がマシ…そう判断して比例代表に注力する動きに出たわけです。これはある意味で「撤退戦略」とも言えます。

宗教政党・中国との関係が“重し”に

さらに忘れてはいけないのが、公明党の“根っこ”の問題です。

公明党は創価学会を支持母体に持つ政党であり、その宗教色が常に批判の的となってきました。「政教分離」の原則をどう考えるのかという議論は、長年くすぶっています。

また外交面では、中国との友好を重視してきた歴史があります。しかし現在の国際情勢を考えると「中国に甘い政党」というイメージはマイナスに働く可能性が大きいです。特に若い世代は、情報感度が高く国際問題に敏感。

そこに宗教色や対中姿勢のマイナス要素が重なれば、票が伸びるのは難しいでしょう。

公明党が議席を伸ばせない理由3つ

① 選挙協力解消で“勝てない選挙区”だらけ

自民党との協力がなくなることで、小選挙区では競合が発生。票が割れればどちらも負ける可能性が高まります。特に公明党は全国規模の地盤があるわけではなく、強いのは都市部の限られた選挙区だけ。比例に注力すると言っても、“小選挙区での敗北”が印象付けば比例票も伸び悩むリスクがあります。

② 若年層に広がる“宗教×政治アレルギー”

若い世代は、組織的な宗教活動や政治への影響力に対して疑問を持つ人が多いです。「なぜ特定の宗教団体が政治を動かすの?」という素朴な疑問が票離れにつながるのは避けられません。SNS世代は情報拡散も早く、マイナスイメージが一気に広がる危険性があります。

③ 中国との距離感がマイナス評価に

公明党は平和外交を掲げ、中国との交流を続けてきました。かつてはそれが「国際的な架け橋」として評価された時期もありました。しかし今や中国は安全保障や人権問題で批判の的。そんな国に“べったり”と見える姿勢は、世論の逆風になりかねません。

特に若者層は「日本の安全保障をしっかりしてほしい」という意識が強まっており、公明党の姿勢は“時代に合わない”と映るでしょう。

さらに深掘り:今後の展開を読む

小選挙区戦略の影響

擁立数を減らす=負け戦を避けるという戦術ですが、同時に「戦える政党ではない」という印象も広まります。

これは比例代表選挙にも悪影響を与えかねません。選挙は勢いが命。「勝てる雰囲気」を作れなければ、比例票も減少する可能性があります。

支持母体の揺らぎ

創価学会員の間でも「もう無理に応援する必要はあるのか?」という声が出始めています。

信者頼みの選挙戦術が崩れ始めたとき、公明党の基盤は大きく揺らぐでしょう。

外交・安全保障で“置いてけぼり”

与党から離れ、野党としての存在感を出すためには独自の外交・安全保障政策が必要です。

しかし「平和主義」を掲げ続けるだけでは、現代の国際社会に対応できないとの批判が高まるでしょう。結局「どっちつかずの政党」と見られる危険があります。

まとめ

公明党は今、かつてないほど厳しい立場に立たされています。

自民党との連立解消、小選挙区からの撤退、宗教や中国との関係…。これらが複合的に絡み合い、「議席を伸ばすのは不可能に近い」との声まで出ています。

10~30代の私たちにとっても、この変化は見逃せません。選挙は政党の勢いが結果を左右します。今回の動きは、次の衆院選の構図を大きく揺さぶるはずです。投票に行くかどうか迷っている人も、“誰が勝つのか”を考える上で公明党の動きは重要なチェックポイントになるでしょう。

参考・引用記事

-

“公明が自民との連立離脱:識者はこうみる” (ロイター) URL: https://jp.reuters.com/economy/M2KCSQACHNOKVGDO4M4TGCYLFU-0.html

-

“公明党が自公連立政権から離脱~今後の政局と国内金融市場の展望” (三井住友DSアセットマネジメント) URL: https://www.smd-am.co.jp/market/ichikawa/2025/10/irepo251014/

-

“【解説】公明党ここへ来て連立離脱の決定的理由…” (FNN) URL: https://www.fnn.jp/articles/-/943936

-

“衆院選小選挙区の擁立絞り込みへ…連立離脱で当選難しく比例選に注力” (ライブドアニュース) URL: https://news.livedoor.com/article/detail/29850017/

-

“公明、小選挙区の擁立縮小論浮上 比例に注力、野党と連携の…” (毎日新聞) URL: https://www.mainichi.jp/articles/20251011/k00/00m/010/203000c

-

“公明党を巡る誤った『政教分離』論 宗教にも政治に参加する…” (日刊ゲンダイDIGITAL) URL: https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/379197

-

“公明党の惨敗を“自分たちの責任”と考える学会員はどれほど …” (デイリー新潮) URL: https://www.dailyshincho.jp/article/2025/10120800/

最近のコメント