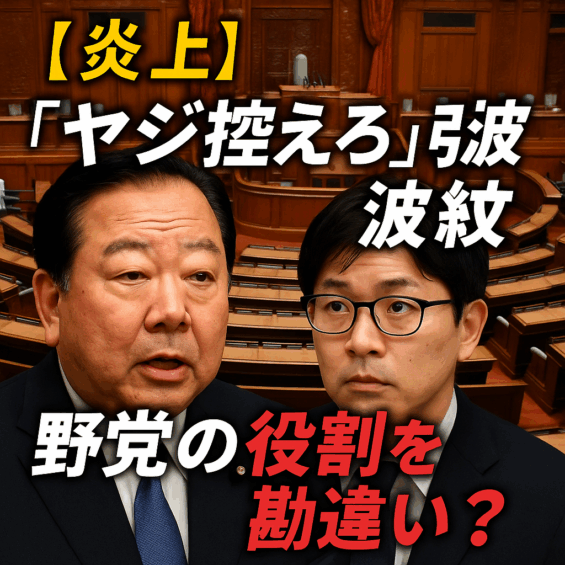

【炎上】立憲民主党・野田代表「ヤジ控えろ」注意に批判殺到!野党の役割を勘違い?

とりコレ3行まとめ

-

野田佳彦代表が自党議員に「ヤジをやめろ」と注意したことが波紋を呼んでいる。

-

前参院議員の石川大我氏が「野党の役割を放棄している」と真っ向から反発。

-

「ヤジは必要か、それとも時代遅れか」――国会のあり方をめぐり激しい議論が巻き起こっている。

ヤジ禁止?立憲民主党の新たな火種

国会の臨時会で、高市首相が所信表明演説を行った際、野党席から相次いだヤジ。日本の国会ではよく見られる光景ですが、今回はひと味違いました。

立憲民主党の野田佳彦代表が、ヤジを飛ばした自党議員に対して「奨励することではない」と注意をしたと報じられたのです。

この発言を受け、元参院議員の石川大我氏が「注意するとは、野党の役割を放棄している」と強く批判。

SNSでも賛否両論が飛び交い、「野党は議論で勝負すべきだ」「ヤジも政治の一部」と意見が真っ二つに分かれています。

この記事では「ヤジは野党の仕事なのか?」「議会で本当に必要なのか?」を整理し、立憲民主党が抱えるジレンマを掘り下げていきます。

ヤジは野党の“武器”?それとも時代遅れ?

ヤジの役割とは

国会でのヤジは、単なる罵声ではなく「与党への即時反応」として機能してきました。

演説や質疑で違和感のある発言が出た時、野党が「それは違う!」と即座に声を上げることで、議論の流れに緊張感を持たせる。これが支持者にとっては“野党らしさ”として映るのです。

ヤジのメリット

-

テレビ中継やネット配信で映像が切り取られやすく、拡散されやすい。

-

与党に対して「見逃さないぞ」という姿勢をアピールできる。

-

有権者から「声を上げる議員だ」と印象付けられる。

ヤジのデメリット

-

度を超えると「茶番」「うるさいだけ」と批判される。

-

本来の議論が進まず、国会の品位を下げる。

-

若い世代には「国会は結局ケンカしてるだけ」とネガティブに映る。

つまり、ヤジは「諸刃の剣」。効果的に使えば武器になりますが、乱用すれば信頼を失うのです。

本題②:野田代表の「ヤジ注意」発言、その真意とは?

議会の品格を守る狙い

野田代表が「ヤジを奨励してはいけない」と語った背景には、国会の品位を保ちたい意図があると見られます。

若い世代を含む国民に「真剣に政策論争をしている政党」という姿を示したいのです。

党内の反発

しかし、元議員の石川大我氏は「野党の役割を放棄している」と批判。

野党にとってヤジは重要なアピール手段であり、それを封じることは「与党に従順になるのと同じ」という立場です。

世論の受け止め方

SNSでは「ヤジは必要悪」「野党は声を出してこそ存在感がある」と肯定する声もあれば、「もう時代遅れ」「議論で勝負すべき」と否定する声もあります。

世論も二分されており、立民の方向性が問われています。

本題③:野党の役割は「声を上げること」か「議論すること」か?

声を上げることで得られる存在感

野党は議席数で与党に勝てません。そのため、議会内で注目を集めるには「声を上げる」ことが一番手っ取り早い方法。

メディアで取り上げられやすく、支持層の熱も高まりやすいのです。

議論で勝負する道

一方で、「政策論争で存在感を示す」方が長期的には信頼を得やすいという考え方もあります。

選挙で「立民は真面目に議論している」と印象付けることで、無党派層の支持を広げる狙いです。

立憲民主党の岐路

今回の「ヤジ控え」発言は、立民が「騒ぐ野党」から「議論する野党」への転換を狙っているようにも映ります。

ただし、党内から反発が出るほど方向性が一致していないのが現実です。ここをどう整理するかが、今後の立民の課題になるでしょう。

本題④:国会に求められるのは何か?

国民の視線

若い世代の有権者は「政治=茶番劇」と感じると政治離れが進みます。S

NS世代にとって重要なのは「見せ方」だけでなく「中身」。本当に生活に直結する議論が行われているかどうかが問われています。

時代に合った野党像

今の時代は国会中継がSNSで拡散されるため、ヤジも即座に「炎上」する時代です。

単なる罵声ではなく、短く鋭い指摘や、ユーモアを交えた一言で議論を活性化させることこそ、現代の“ヤジ”の在り方と言えるかもしれません。

まとめ

立憲民主党の野田佳彦代表が「ヤジをやめろ」と注意したことは、単なる党内ルールの話ではなく、日本の国会における野党の役割そのものを問い直す出来事でした。

ヤジは確かに「野党の武器」ですが、行き過ぎれば「議会を軽くする茶番」になります。逆に、静かに議論だけをすれば「影が薄い政党」と言われるリスクもあります。

つまり、野党が本当に目指すべきは「ヤジを飛ばすかどうか」ではなく、「国民に響く議論をどう見せるか」。その手段がヤジであれ政策提案であれ、最終的に国民に届かなければ意味がないのです。

立憲民主党が今後「声を上げる野党」でいくのか、「議論型の野党」でいくのか――次の国会での姿勢に注目です。

参考・引用記事

-

日刊スポーツ「立民前参院議員、野田代表の『ヤジ議員に注意』報道に『注意するとは、野党の役割を放棄してる』」

https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202510280000038.html -

ライブドアニュース「高市首相の所信表明演説中のヤジに批判集中…立憲・野田代表がヤジをした議員を注意」

https://news.livedoor.com/article/detail/29854051/ -

ラシサ「怒号と罵声に『品位なし』“ヤジ議員”に向けられた批判」

https://lasisa.net/post/120438

最近のコメント