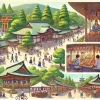

【7月の行事】「中元」とは?由来と日本での広まり方を解説

「お中元って、そもそも何?」

そんな素朴な疑問を持ったことはありませんか?

夏になると百貨店などで「お中元ギフト」の文字をよく目にしますが、実はこの行事には中国から伝わった深い歴史があります。

この記事では、「7月の行事・中元」の意味や起源、日本にどのように伝わり、どのように広まったのかをやさしく解説します。

これを読めば、お中元の贈り方にも自信が持てるようになりますよ。

7月行事「中元」とはどんな行事?

お中元(中元)とは、7月に行われる贈り物の風習のことです。

もともとは神様にお供えをして感謝の気持ちを伝える行事でしたが、時代とともに変化し、現在では「お世話になった人に感謝を伝える贈答習慣」として親しまれています。

- 両親や義理の家族

- 上司や取引先

- 恩師やお世話になった人

地域によって贈る時期が異なりますが、一般的には以下の通りです。

- 東日本:7月初旬〜7月15日ごろ

- 西日本:8月初旬〜8月15日ごろ

中元の起源は中国の「三元節」

「中元」の元となったのは、中国の道教における「三元節(さんげんせつ)」という行事です。これは次の3つの節句を指します。

- 上元(1月15日):天の神様に祈る

- 中元(7月15日):地の神様に祈る

- 下元(10月15日):水の神様に祈る

中元の日には、罪をゆるしてもらうために灯籠をともしたり、亡くなった先祖を供養する風習がありました。

この考えが仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と結びつき、日本にも伝わってきたのです。

中元が日本に伝わった時期とは?

日本に「中元」の考え方が伝わったのは奈良時代から平安時代の頃とされています。

仏教と道教が同時に広まり、「盂蘭盆会(お盆)」と「中元」が同時期に行われるようになりました。

仏教では、お盆にご先祖様の霊を迎え供養する習慣があります。

中国の中元節と融合し、7月15日を中心に先祖供養の行事として定着しました。

その後、お供え物を親しい人や目上の人にも贈るようになり、現在の「お中元」の形へと変わっていったのです。

日本でお中元が広まった理由とは?

江戸時代になると、「お中元」が庶民にも広まります。

その背景には、以下のような社会の動きがありました。

- 商人が日頃の感謝を贈り物で表現するようになった

- 人間関係を円滑にするために贈り物文化が浸透

- 物流の発展で贈答のしやすさが向上

特に江戸の町人文化では、人付き合いが重視されていたため、「感謝の気持ちを形にする」お中元は生活に根付いていったのです。

現代のお中元文化と贈り物のマナー

今でもお中元の文化は続いていますが、贈り物の選び方や方法は時代とともに変わりました。

- 定番は「そうめん」「洗剤」「飲料」「お菓子」など

- 相場は3,000〜5,000円ほど

- 贈る時期に地域差あり(東日本:7月中旬、西日本:8月中旬)

贈る際のマナーも大切です。

- のし紙は「御中元」と書いた蝶結び

- 相手の家族構成や好みを考慮する

- 会社関係なら立場を考え、無理のない贈答を

贈ることが「ありがとう」の気持ちを形にする手段だと考えると、マナーも自然と守りたくなりますね。

まとめ:中元の歴史を知って丁寧な気持ちを伝えよう

お中元は中国の信仰「中元節」と、日本の仏教行事「お盆」が結びついてできた文化です。

「中元」の意味や由来を知ったうえで贈ることで、感謝の気持ちがより相手に伝わります。

形だけでなく、心を込めた贈り物を選びたいものですね。

最近のコメント